Tokyo2020 聖火台

東京2020オリンピック・パラリンピックの開・閉会式演出企画チーム統括であった野村萬斎氏の

「太陽の下に皆が集い、皆が平等の存在であり、皆がエネルギーを得る」というコンセプトに基づいてデザインされた聖火台。

求められた「太陽らしさ」を表現するために、耐熱ガラスの球体に炎を閉じ込めたり、

炎を回転させて球状にしたりと、延べ85案が検討された。

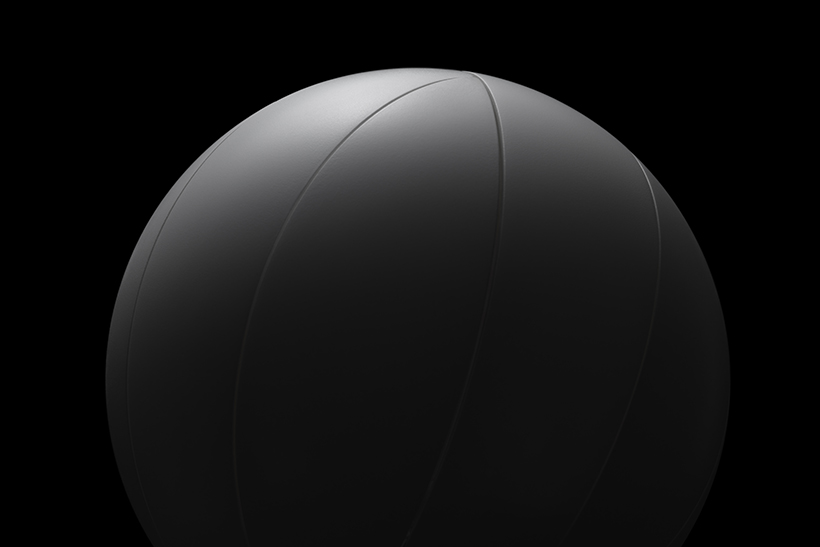

試行錯誤の末、「五輪」をモチーフにした5枚のパネルが上下2段で構成された球状のものに。

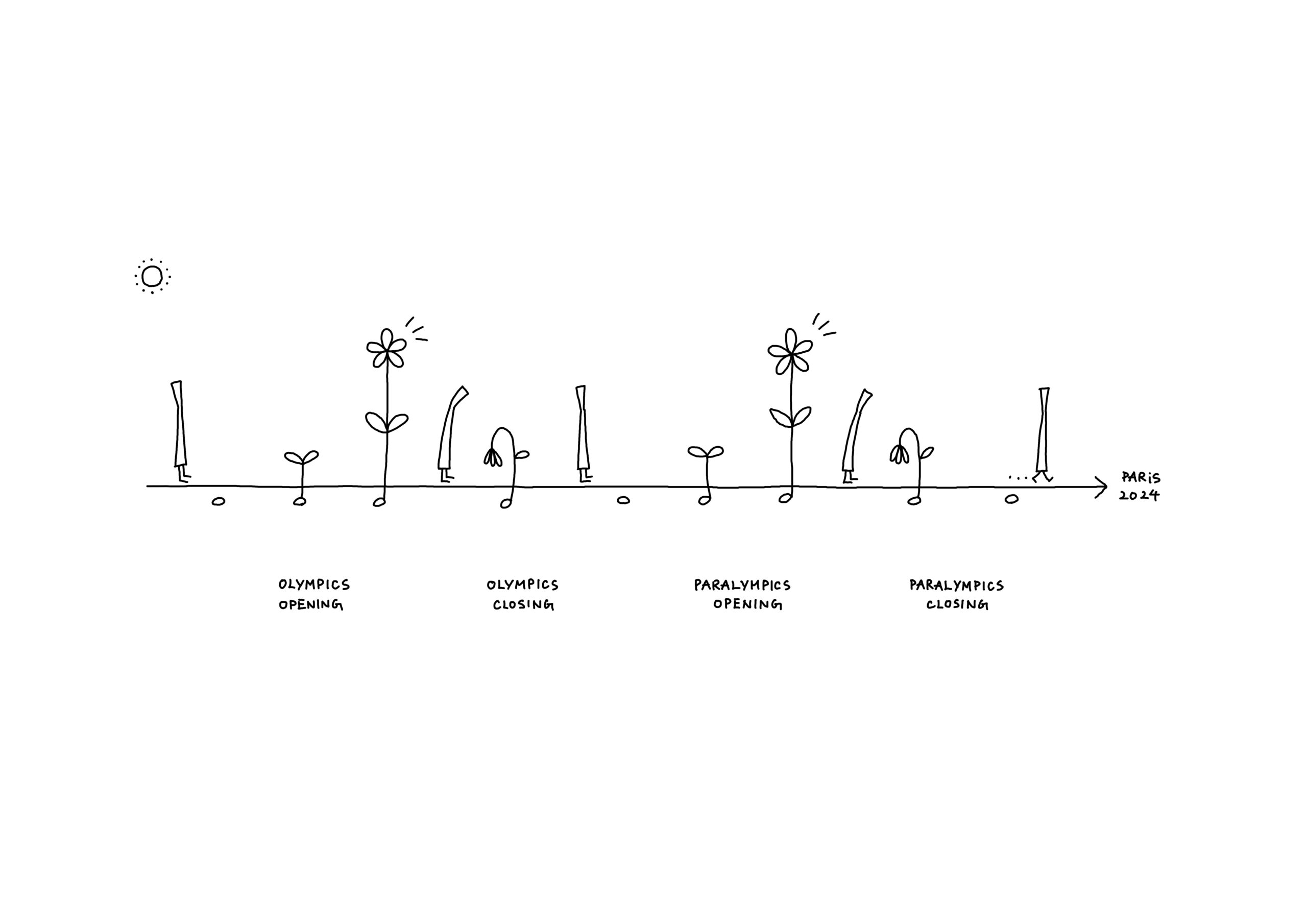

オリンピック開会式の終盤に、最終聖火ランナーを迎えるようにして「咲く」。

これは、太陽だけでなく、植物が芽吹いたり花が咲いたり、空に向かって手を大きく広げたりといった、

太陽から得られるエネルギーや生命力を表現したもの。

その後、閉会式ではまた球体へと還り、パラリンピックの開会式で再び咲く。

こうすることで、オリンピック開会式のみにフィーチャーするのではなく、

4つの式典を一連のストーリーとして扱い、次の2024年パリ五輪へと繋がるような余韻を表したかった。

多くの日本人にとって、桜が美しいのは満開時だけでなく、徐々に咲く様子や散っていくさまなど、

その一連の変化していく姿を美しいと感じている。そして桜が散った後には、また来年へ思いを馳せる。

その余韻も美しさの一部と捉え、四季の移ろいや輪廻転生といった、

あらゆるものが巡り巡っていく日本的な美意識を大切にした。

炎の燃料には次世代エネルギーとして注目されている水素エネルギーを使用。

水素は、2011年に発生した東日本大震災からの復興が進む福島県の施設で製造されたものであり、

水素を製造する工程において、水の電気分解に必要な電力は太陽光発電で賄われている。

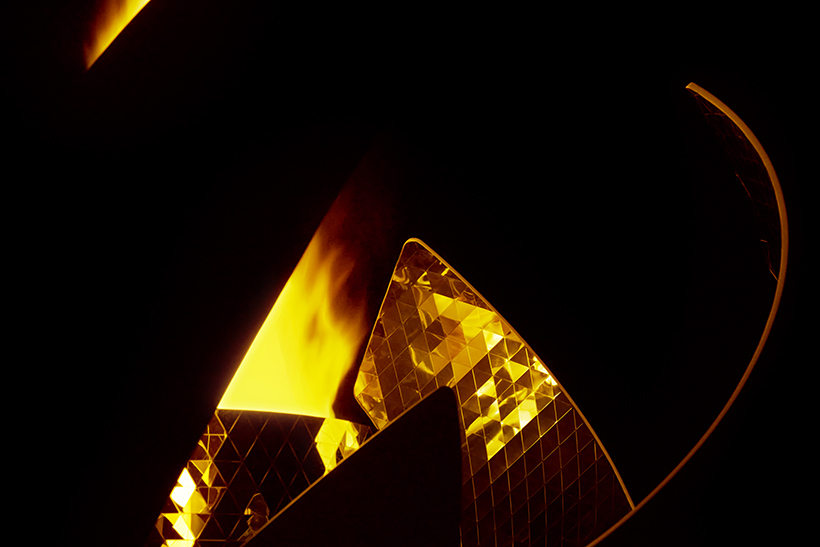

水素は燃焼時に無色透明の炎であり、目に見えない。

そのため、聖火として灯すには炎色反応によって着色する必要がある。

オリンピックの「黄色」の炎には炭酸ナトリウム、パラリンピックの閉会式に使用する「紫色」には炭酸セシウムを使用。

バーナー付近から噴霧される水溶液の量や向き、水素の量や火口の角度は繰り返し検討され、

薪をくべたようにゆらめく炎の動きと形状になるよう調整。

こうした「炎のデザイン」は未だかつてない試みであった。

聖火台の総重量は2.7t、変形後の直径は約3.5m。

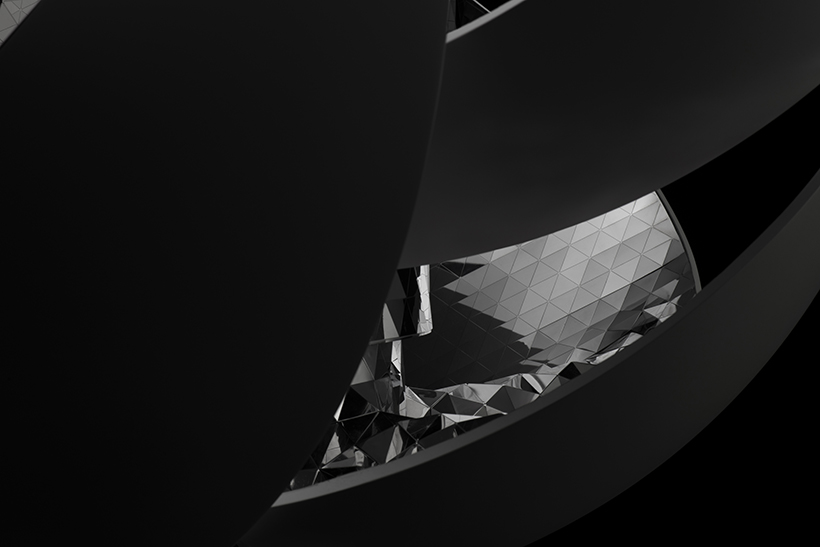

一枚あたり約40kgの外装パネルは、10mm厚のアルミ版を切り出し、

国内に数台しかない3500tの圧力を加えられる特殊ホットプレス機で成形後、切削加工で製作。

切削時に熱が加わると歪みが生じることから、常にレーザーを使って形状を測定しながら超低速で作業は行われ、

強度が必要な箇所には7mm厚、そうではない箇所は軽量化のため4mm厚に切削された。

最後は職人の手仕事による微調整、研磨加工、耐熱塗装の塗布によって仕上げられた。

内部の駆動部はできるだけコンパクトでありつつ、高い防水性と耐火性、耐熱性が要求された。

これらの機械類は極力、ポリゴン状の鏡面パネルで覆うことで、

式典を演出するライティングや炎の光が乱反射することを目指した。

耐熱試験と耐風試験は繰り返し行われ、さまざまな状況下においても振動や誤差が起きないようにチューニングが施された。

その結果、動作中のパネル同士のすれ違い幅が最も狭い箇所で3mm以下程度という精度の高さと、スムーズな動きが実現した。

このようにして生み出された聖火台は、まさに日本のものづくりの力の結晶とも呼べるものとなった。